内視鏡検査

内視鏡検査

内視鏡検査とは、先端に小型のCCD(電荷結合素子)カメラと光源を搭載した細長い管状の医療機器(内視鏡)を体内に挿入し、直接臓器の内部を観察する検査法です。画像はリアルタイムでモニターに映し出され、臓器のわずかな色調の変化や隆起・陥凹、出血なども詳細に確認することができます。病変が疑われる部位からは、鉗子(かんし)を用いて組織を採取(生検)し、病理学的に精密検査を行うことも可能です。

内視鏡検査の大きな特徴は、X線やCTなどの画像診断と異なり、「粘膜の表面」を直接観察できることにあります。これは特に、消化管のように内腔が存在する臓器において、早期の炎症やがん、ポリープなどを見逃さずに発見するために極めて有効です。また、内視鏡は単なる診断ツールとしてだけでなく、治療機器としても使用できる点が重要です。たとえば、出血している血管の止血や、大腸ポリープの切除、食道や腸管の狭窄部に対するバルーン拡張術など、さまざまな処置が内視鏡を通じて行われています。

検査に使用される内視鏡は、検査部位によって種類が異なります。代表的なものに、上部消化管内視鏡(胃カメラ)と下部消化管内視鏡(大腸カメラ)があり、それぞれ口や鼻、または肛門から挿入して、食道・胃・十二指腸、大腸・直腸などを観察します。その他、気管支内視鏡や胆道や膵管の内視鏡(ERCP)、膀胱鏡、外科系の診療科では腹腔鏡手術なども広く行われています。

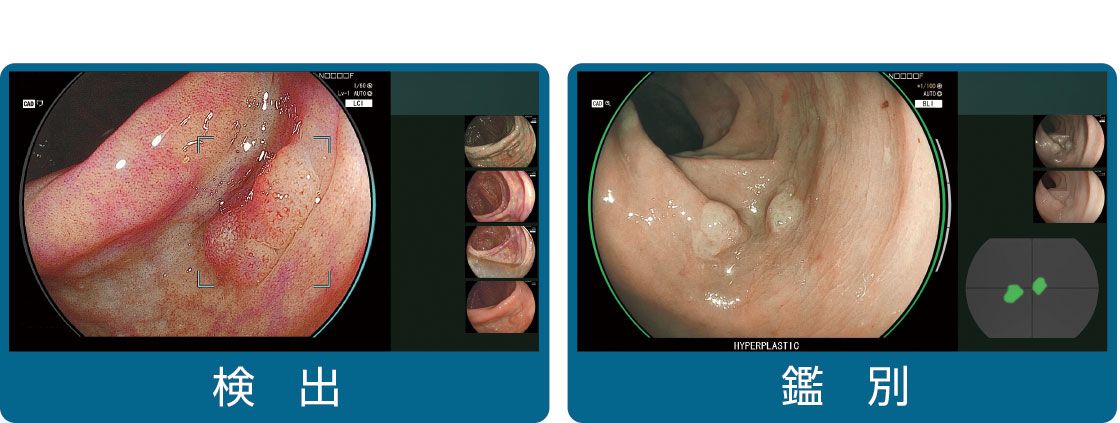

当院では、冨士フイルム社製の高精細な4K画質の最新のAI搭載内視鏡システム(上下部消化管)を導入しており、わずかな病変も見逃さない正確な診断が可能です。また、内視鏡検査に対する不安を和らげるために、鎮静剤を使用した“楽な内視鏡検査”にも対応しており、「内視鏡はつらい、苦しい」という従来のイメージを大きく覆す検査体験を提供することができます。

内視鏡検査は、自覚症状の有無にかかわらず、がんの早期発見・早期治療に大きく貢献するだけでなく、機能性疾患や慢性炎症、出血性病変などの診断にも不可欠な検査であり、現代の医療において極めて重要な位置を占めています。特に消化器領域における内視鏡検査は、その有用性も相まって技術や機械の進歩は著しく、ほとんどの方が内視鏡といえば「胃カメラ」や「大腸カメラ」を思い浮かべる程に世の中に一番普及している内視鏡検査となります。

小腸内視鏡とは、小腸の内部を直接観察するための内視鏡検査で、通常の胃カメラ(上部消化管内視鏡)や大腸カメラ(下部消化管内視鏡)では届かない小腸の中間部分を詳細に調べることができる検査です。小腸は全長6〜7メートルと長く、従来はCTなどの画像検査でしか評価できませんでしたが、技術の進歩により、バルーン内視鏡やカプセル内視鏡などの手法で精密な観察が可能になりました。

この検査は、原因不明の消化管出血(黒色便や貧血)、小腸腫瘍、炎症性腸疾患(クローン病など)、吸収不良症候群などが疑われる場合に行われます。バルーン内視鏡では、風船(バルーン)を用いて腸管を少しずつたぐり寄せながら前進することで、広範囲の小腸を観察・処置することが可能です。一方、カプセル内視鏡は、カメラを内蔵した小型カプセルを飲み込むだけで、小腸内の画像を自動で撮影し、体外の記録装置に保存するため、苦痛が少ない非侵襲的な検査方法として選択されることもあります。

検査には事前の絶食や腸管洗浄などの準備が必要であり、検査方法によっては鎮静や入院が必要となる場合もあります。小腸の病気は診断が難しいことが多いため、小腸内視鏡は極めて有用かつ専門性の高い検査といえます。

気管支鏡検査とは、細く柔軟な内視鏡(気管支鏡)を鼻または口から気管支内に挿入し、肺や気道の内部を直接観察する検査です。咳や痰、血痰、肺の陰影などの原因を調べる目的で行われ、必要に応じて病変部の組織や分泌物を採取して病理検査や細菌検査を行います。肺がん、感染症、間質性肺疾患などの診断に有用であり、安全性を高めるために局所麻酔や鎮静剤を用いて、患者さんの苦痛をできる限り軽減しながら実施されます。

膀胱鏡検査とは、尿道から膀胱内に細い内視鏡(膀胱鏡)を挿入し、尿道・膀胱の粘膜を直接観察する検査です。血尿、排尿時の痛み、頻尿、残尿感、尿が出にくいなどの症状がある場合や、膀胱がん、尿道狭窄、前立腺肥大などが疑われるときに行われます。検査は通常、局所麻酔のゼリーを尿道に注入して行い、数分〜10分程度で終了します。観察だけでなく、異常部位の組織を採取したり、出血部位を確認したりすることも可能です。比較的安全な検査ですが、検査後に軽い痛みや血尿がみられることもあります。必要に応じて抗生剤を処方し、感染予防にも配慮されます。

腹腔鏡検査とは、お腹に小さな切開を加えて、腹腔内に細いカメラ(腹腔鏡)を挿入し、臓器の状態を直接観察する検査です。腹痛の原因がはっきりしない場合や、腫瘍・炎症・癒着・出血の有無などを詳しく調べたいときに行われ、特に肝臓、胆のう、膵臓、胃、小腸、大腸、卵巣、子宮などの評価に有用です。カメラで観察するだけでなく、病変部から組織を採取したり、そのまま治療(例:胆のう摘出、虫垂切除、悪性腫瘍手術など)を行うこともできます。最近ではロボット支援下での手術も広く普及してきており、現代の外科手術においてはほぼ標準的なものとなっております。通常は全身麻酔下で行われ、従来の開腹手術に比べて傷が小さく、術後の痛みが軽く、回復が早いという利点があります。ただし、麻酔のリスクや合併症の可能性もあるため、事前に十分な説明と同意が必要です。

関節鏡検査とは、関節の内部を小さなカメラ(関節鏡)を用いて直接観察する検査で、膝や肩、肘、足首などの関節に対して行われます。関節鏡は直径数ミリの細い器具で、皮膚に小さな切開を加えて挿入し、関節内の骨・軟骨・靱帯・滑膜などの状態を高解像度の映像で確認することができます。診断だけでなく、半月板損傷や靱帯断裂、関節内遊離体(関節ねずみ)などの治療も同時に行えるのが特徴です。従来の開放手術に比べて傷口が小さく、回復も早いため、患者さんの身体的負担が軽減される低侵襲の検査・手術方法として広く用いられています。通常は全身麻酔または下半身麻酔下で実施され、数日間の入院が必要になることもあります。

内視鏡検査は、経験豊富な消化器内視鏡専門医が行うことで、見落としや合併症のリスクを減らすことができます。学会認定の専門医が在籍しているかを確認しましょう。

最新の内視鏡機器(高画質HD、NBI=狭帯域光観察など)を使用している医療機関では、がんや前がん病変の早期発見率が高まります。AI補助診断機能を備えている施設も注目です。

鎮静剤(静脈麻酔)を用いた「苦痛に配慮した内視鏡」や、経鼻内視鏡を選べるかも重要なポイントです。検査中の苦痛や不快感が気になる方は、麻酔の使用可否を確認しましょう。

検査中にポリープが見つかった場合、その場で切除できるかどうかは、再受診の手間を省く上で重要です。対応可能かどうか事前に聞いておきましょう。

内視鏡検査は高水準の消毒が必要な検査です。内視鏡の洗浄・消毒体制が整っているか、使い捨て器具を採用しているかなど、衛生管理もチェックポイントです。

自宅や職場から通いやすい場所にあること、Web予約が可能か、待ち時間が少ないかも継続的な受診のしやすさに関わります。

内視鏡の結果説明が丁寧で、必要に応じて精密検査や治療まで一貫して対応できるかどうかも大切です。

消化器内科/胃腸内科を専門としている当院で行われている内視鏡検査は、上部消化管内視鏡(胃カメラ)と下部消化管内視鏡(大腸カメラ)になります。勤務医時代より自分自身が受けたい、自分の家族に受けさせたいと思える医療の提供を心掛けており、より多くの方に安心できる内視鏡検査を受けてよかったと思っていただくために、オプションとして経鼻内視鏡、鎮静剤を用いた苦しくない内視鏡検査、安心して腸管洗浄剤が服用できるトイレ付個室の用意などをご用意しております。

また、内視鏡検査を施行する医師が習熟した技術を持っているのは当然ですが、当院では更に内視鏡検査の「質」を上げる(ポリープや早期がんの病変検出率を上げる)ためにAI(人工知能)搭載の内視鏡機器を装備しております。この機能は特に大腸カメラにおいて有用であり、「大腸腺腫発見率(ADR=Adenoma Detection Rate)」を上昇させることができるとされています。このADRとは、大腸カメラ検査を行った際の腺腫という種類のポリープ(大腸がんになる前の病変)を発見できる確率を指しており、日本消化器内視鏡学会のガイドラインでも重要視されている内視鏡検査の「質」の指標となっております。ADRが1%あがればその後の大腸がん発生率が3%下がるといった報告もあり、ADR上昇に寄与するAI搭載内視鏡は極めて先進性の高い医療技術で、内視鏡を受ける方にとって非常に有益であると考えます。

胃腸症状(胸やけ、腹痛、下痢、血便、腹満感など)で悩まれている方、食道がん・胃がん・大腸がんなどの悪性腫瘍について心配な方、大腸ポリープの切除を検討している方など、いつでもご相談いただけたらと思います。

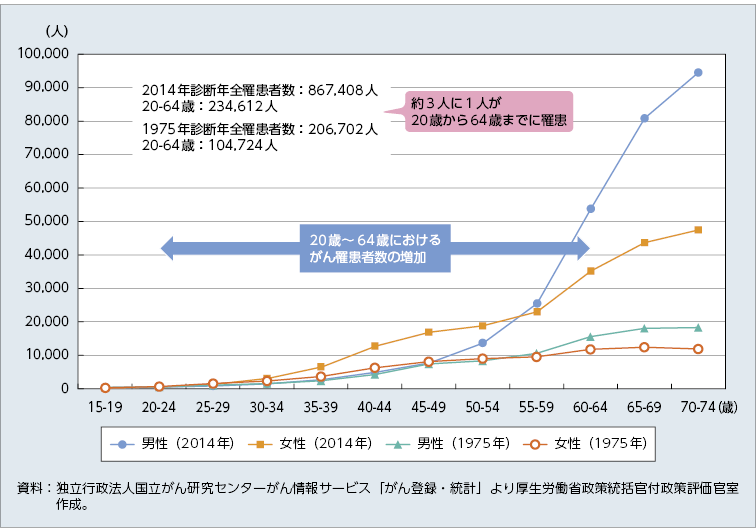

40歳を過ぎると、下記のグラフの如く胃がんや大腸がんなど悪性新生物罹患のリスクが増加するため、一度は内視鏡検査を受けましょう。早期に体の中の異常を発見し、適切な対策を講じることで、病気の予防や早期治療が可能になります。定期的な検査を受けることで、健康を維持し、生活の質を高めることができます。

TOP